生活者と共に歩むための本質的なものづくり。【リビタ濵中亮輔×knof永澤一輝×マルニ木工 山中洋】

2024年10月末、マルニ木工が初めて企画段階から参加したリノベーションプロジェクト「東急ドエルプレステージ代々木公園」が竣工しました。設計を担当したknof永澤一輝さんは、マルニ木工の工場を見学する中で、建築と家具を“時間”という軸で捉える発想を得て、「時をかける部屋」というコンセプトを生み出したと言います。

今回、プロジェクトを担当したリビタの濵中亮輔さんも交えて、「長く愛着を持って使い続けられる家具/空間を作る」という共通の思いをテーマに対話を深めます。この対話を通じて、次の世代へ引き継ぐべき価値や、自然への敬意を大切にする豊かな暮らしの在り方について考えていきます。

INDEX

「家具の製造現場を、建築現場に持ち込みたい」

株式会社マルニ木工代表取締役社長 山中洋(以下、山中)

マルニ木工として企画段階から空間づくりに関わるのは、今回が初めてでした。我々は家具をつくるメーカーなので、普段は家具づくりの視野でものをつくっています。今回は広い視野で物事を見て空間づくりを経験でき、現場を担当したスタッフは非常に楽しんだと思うし、マルニ木工としても意義深いプロジェクトになりました。

株式会社リビタ 濵中亮輔さん(以下、濵中)

私たちもマルニ木工とご一緒できたのは非常に幸運でした。マルニ木工が歩んできた歴史は奥深いし、企業として大切にしている姿勢を物件で表現して、実際に見てもらえる空間にできたことは価値ある取り組みだったと思います。リビタだけでは、この空間表現はできませんでした。プロジェクトに携わる関係者が増えることで、空間の価値が一層高まることを実感しました。

山中 永澤さんが「家具の製造現場を、建築現場に持ち込む」とおっしゃったのが印象深くて。工場と出来上がった空間はまったく違うのに、実際に部屋に身を置くとどこか広島の工場にいるような感覚になって、工場の情景が浮かんでくるんです。

一級建築士事務所knof 永澤一輝さん(以下、永澤)

今回は、どうやったら家具が主役になる空間を作れるか考えました。建築現場での木材は、鉄やコンクリートと比べて“弱い素材”なのですが、空間の中で木材が一番“硬い”雰囲気を持つような設えができれば、どんな家具がきても受け入れられる柔らかな空間になると思ったんです。とても感覚的な話なのですが……。

濵中 永澤さんが目指したこと、わかりますよ。本来は鉄と木材が並列に置いてあると鉄のほうが重そうに感じますが、この空間は全体を見渡すと最初に木材に目がいく、“木が一番硬そう”に見えてくる。“木を主役にしたい”という思いを表現した空間が実現したと感じます。

永澤 基本的に建築は強く作っていきますが、強い素材で固めた空間にマルニ木工の家具が入ってきても、ケンカしないようにしたかったんです。マルニ木工の素材は本物で上質なものだったので、建築で使う素材も質感にこだわり、家具を迎え入れるような素材選定を心がけ、床はカーペットを敷いて、壁と天井の左官にはマルニ木工の製造過程で出てくる木粉を練り込んでいます。今回はダイニングにHIROSHIMAを置いていますが、クラシックシリーズのベルサイユを置いても、住人が持ってきた家具を置いても成り立つ寛容な場所にしたいと思いました。

山中 そんなふうに家具を捉えていてくれたとは。とても嬉しい話です。

永澤 マルニ木工がHIROSHIMAから始まった会社だったら、違う発想になったと思います。マルニ木工は1928年に曲木から始まって、クラシックシリーズを作り、時代の変化に合わせてネクストマルニなどチャレンジングな取り組みをして、最近はリノベーション家具を提案していますよね。

山中 リノベーション家具は2022年からスタートしました。家具をなおして使い続けるという思想を広めたくて始めたプロジェクトで、元の家具に戻す修理ではなく、現代の暮らしに受け入れられやすいアレンジをして家具を長く引き継いでいただくための取り組みです。

永澤 そういうマルニ木工の家具の歴史を見ていくうちに、「家具が持っている時間」にフィーチャーしてみようと思いついたんです。建築も「時間」という軸に乗せて、いろんなものが過ごしてきた時間を空間の中に混在させてみたかった。そこから「時をかける部屋」という今回のコンセプトが生まれました。

山中 プロジェクト当初から、我々が現在つくっている商品とリノベーション家具を融合させようという話は出ていましたね。リビングにある「ショパン」は1971年に発売した商品で、現在では稀少なカリン材が使われています。カリンは非常に硬い木材なので、細くしても強度が担保できるんですね。木の表情の美しさを活かしながら、極限までスマートなデザインにチャレンジしていた時期を象徴する椅子です。そして、ダイニングにはマルニ木工の現在の主力商品であるHIROSHIMAが置いてある。この空間を見ただけでも、「時をかける部屋」を感じられるようになっていてありがたいです。

空間づくりの視点から、家具の本質と作り手の責務を問い直す

山中 近年はどちらかというと新製品に力を入れていたのですが、コロナ禍を機に「40年前の椅子をなおしてほしい」といった声がより多く届くようになりました。家具をなおして使いたいというニーズが高まっているのを感じていました。

家具は我々にとって子どものような存在です。でも、一度世の中に送り出しても、時代の流れなど様々な理由で廃番になる家具も少なくない。家具に限りませんが、新たなものを生み出すには多くのエネルギーや努力が必要ですし、それぞれに時代背景や思いが込められています。ですから、世に送り出した家具は長く大切に使っていただきたい。長く使う中で不具合が起きたら修理できる体制を整えることも、我々家具メーカーの重要な責務だと考えるようになりました。

濵中 私たちも、似た思いを持っています。リビタが手掛ける物件には、長く愛着を持って住んでいただきたいと思っていますし、空間づくりをする中でも環境への配慮を大切にした取り組みを心掛けています。

山中 我々の家具には、樹齢80~100年の木材を使用しています。80年もがんばって生きてきた樹木を家具として使うわけですから、5年や10年で壊れた、飽きたといって廃棄するのは自然に対する冒とくだと思っています。

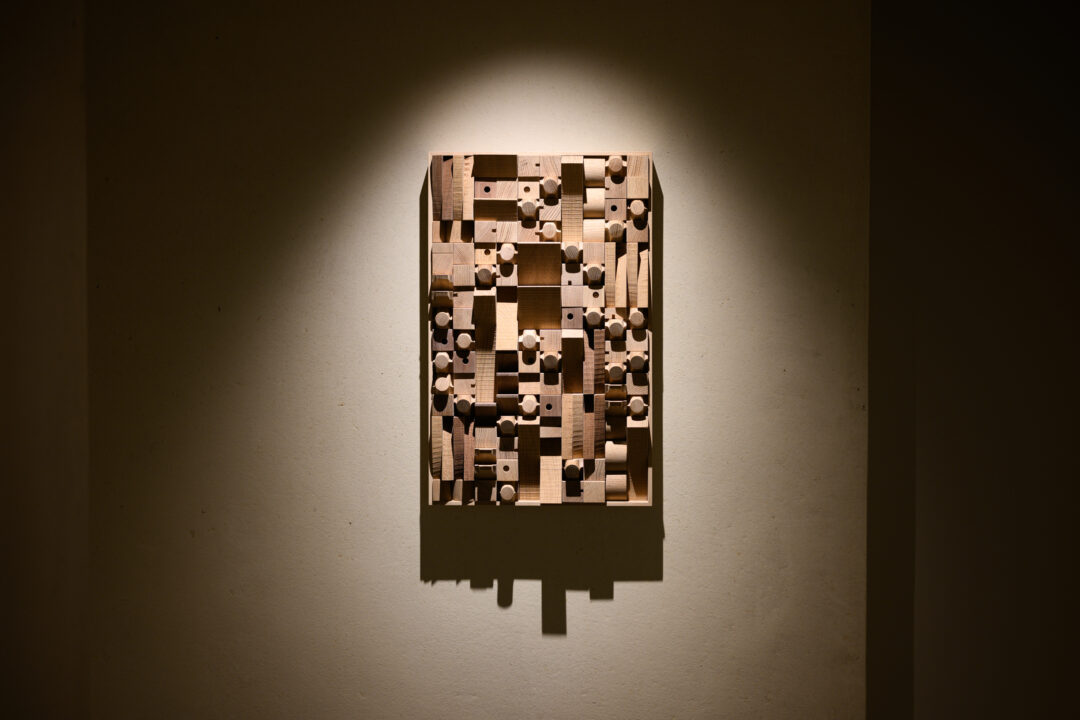

今回の物件には、ベルサイユチェアの脚を扉の取っ手にしたり、壁や天井に木粉を練り込んだり、端材からアート作品をつくるなど、廃棄木材を有効活用する様々な仕掛けがあります。こういうアイデアは、我々だけではなかなか出てこない。木粉や端材は家具の製造過程で当たり前に出てくるもので、現状はボイラーの熱源やワークショップで使う程度しか活用できていないんです。

山中 最近改めて考えているんですが、家具は基本的に人生で2〜3回しか購入する機会がない耐久消費財です。にもかかわらず、毎年新商品を出す必要があるのか? マルニ木工は約15年間ミラノサローネ国際家具見本市に出展してきましたが、人の一生の中で数えるほどしか出会う機会がない家具を、毎年新しくする意義はあるのか? 毎年出展してきた家具は、自分たちが生み出したものとして120%できる限りのことを尽くしたのか、育ててきたのかと言われたら、自信を持ってイエスと言えないと思ったんですね。たしかにミラノサローネは巨大なマーケットだし、他社が出展しているという事情もあるのですが、本質から離れて勢いやイメージでものづくりをしていないかと自省する気持ちがあります。

それに、SDGsがスタンダードになる中で、ミラノサローネ終了後に大量のゴミが出る現状にも違和感があります。いきなり出展をやめるわけではありませんが、これからは2〜3年のサイクルで、我々が本当に必要だと確信したものを丁寧に作りたい。世の中のトレンドやライバルメーカーの動きに惑わされず、飽きずに世代を繋いで使い続けてもらえる家具づくりを目指していきたいですね。そして、新商品を出した後は、その魅力が多くの人にしっかり伝わる活動に注力すべきではないかと思っています。結局こうした取り組みが、無駄な製品を減らして長く愛される家具を提供できると信じています。この姿勢が広がって社会に定着するには時間がかかるかもしれませんが、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。

濵中 今回の空間づくりは、「長く住んでいただきたい。そのために私たちは何ができるのか?」という問いを3社それぞれの立場から深掘りできたと思います。結果として、企画の質が非常に高まったと感じます。

山中 そうですね。今回の取り組みは1社ではできません。リビタさんとknofさんの力を借りながら、3社のものづくりに取り組む姿勢や思いが少しでも世の中に伝わって、共感してくれる人が増えたら嬉しいですね。

プロジェクトの手ごたえを糧に、3社が描く次の一歩

濵中 リビタとマルニ木工の初めての空間づくりでしたが、綿密で深いコミュニケーションの先に強いコンセプトが生まれることを実感しました。そうやって生まれたコンセプトに私たち自身がワクワクしたし、作り手が情熱をもって楽しんでいる様子は、お客様にも自然と伝わっていると感じます。これからの空間づくりでも、深く企画に入り込んで、思いを込めていくことを大切にしていきたいと思っています。

永澤 今回の設計を通して勉強させてもらったのは、「ここをベースにしなきゃいけない」ということです。ものを修理して長く使うことや環境に配慮する取り組みは、近い将来のベースになると思います。そうなるように、マルニ木工もリビタも努力されているのを見てきましたから。今回の空間づくりを機に、ベースが固まったその先を見据えた取り組みを考えていけるなと感じています。

永澤 もう一つ、今回は「時をかける部屋」というコンセプトを元に、物件内に様々な仕掛けをしました。先ほどお話ししたように、マルニ木工の家具作りの歴史からヒントを得てコンセプトが生まれたのですが、心の片隅では「この物件を販売する人が語れるストーリーを作る」という思いがあったのも事実です。物件は商品であって、売らないといけない現実がありますから。でも、おそらくマルニ木工の製造現場では、一つひとつの家具に対して技術的な試行錯誤を重ねて、そこに感性を加えてストーリーを紡いで、購入したお客様の感情を動かしていくことが自然に起きている。今回の物件も同じことが起きていたらいいなと思うし、これからはお客様ありきで設計する住まいでも、住み継ぐことを見通しながら取り組めそうだなと感じています。

山中 今回リビタさん、knofさんと空間づくりを経験して、家具だけでなくて家具周辺への関心が強くなったし、空間が豊かであることの大切さを感じたんです。

マルニ木工は2028年で100周年を迎えます。100年目に何をするか考えているのですが、業界内で派手にお祝いをするとかではなくて、社員食堂を作ろうと思っているんです。我々の工場は山奥にあって、兼業農家の社員も多いです。社員の米と野菜で作った炊き立てごはんと豚汁があったら「午後の仕事もがんばろう」と思えるはず。今回の取り組みを通じて学んだことを、これから具現化していきたいですね。

永澤 マルニ木工は、常に本質を追求した取り組みをしていますね。職人へのリスペクトが深いし、職人の技術向上が家具の品質向上につながるという考えを明確にしている。私のこれからの設計の取り組み方として、「商品であれ施主がいる物件であれ、本質的なものづくりを貫けば大丈夫」という答えをいただいたと感じています。

インタビュー・執筆 石川歩

写真 平瀬夏彦

ReBITA sumai.rebita.co.jp

Knof www.knof.jp