【木とHIROSHIMA】 木の生命を紡ぐ — 木が家具になるまで

家具に使う木は樹齢約80~100年。人の寿命と同じほどの長い年月をかけて育った木を、わたしたちは家具にしています。そのため、できれば木が生きてきた年月以上に、長く使っていただきたい。そのような思いを持ちながら、家具づくりをしています。

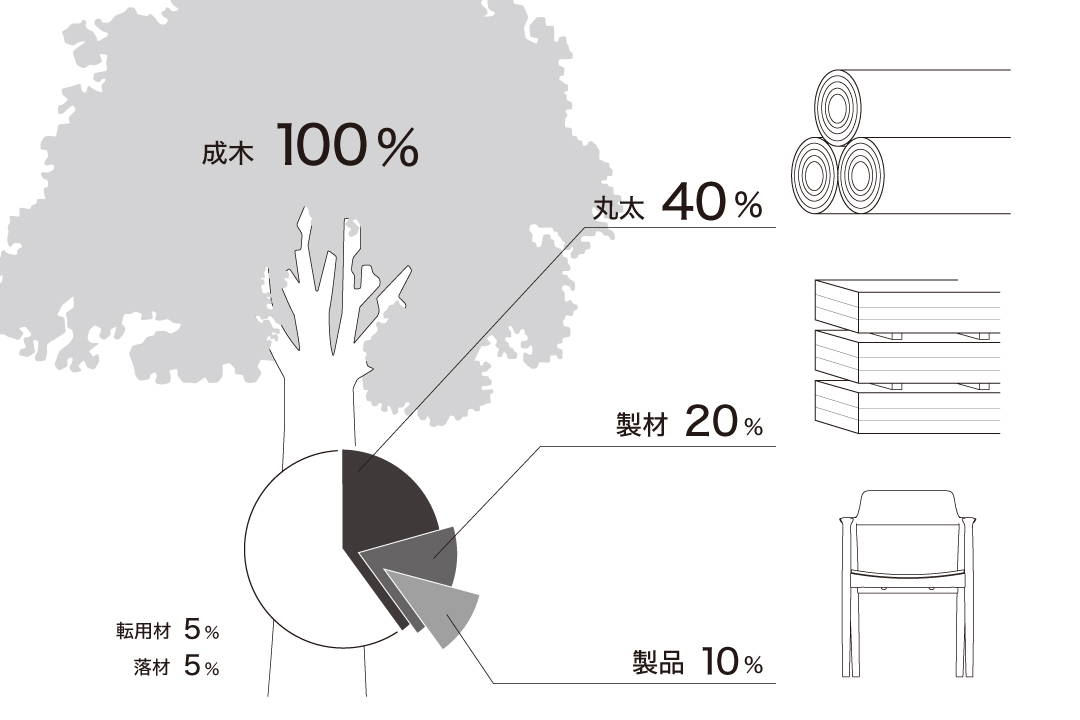

成木から家具にになる部分は、実はたったの10%しかありません。少しもったいないようにも感じますが、長く愛される美しい木の家具をつくるために、選び抜いた木材を使っていきます。

成木から木材へと変わり、家具に生まれ変わるまでの過程をご紹介いたします。

成木

一般的に広葉樹が家具に使えるサイズに成長するまでに約80~100年かかります。

美しい木目や色を選ぶこと、割れやくされ、節や虫穴などがない優秀な木材を見分けることは家具づくりの基本です。

▼

▼

▼

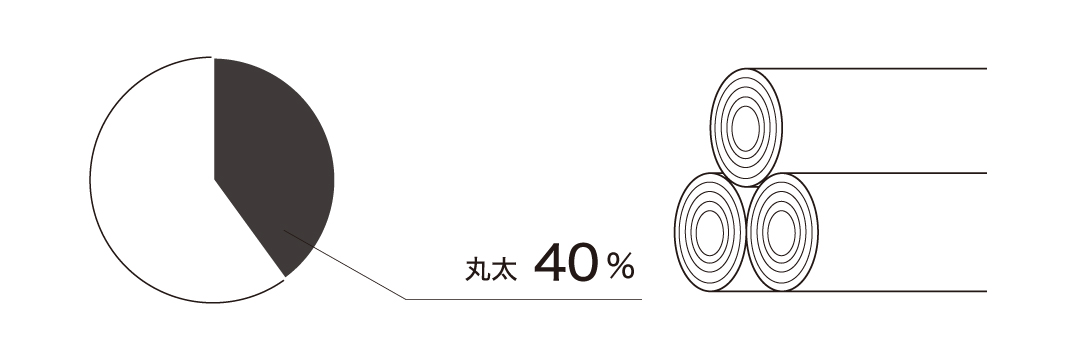

成木から丸太へ

一本の成木を伐採し根や葉を切り落とすと、残る丸太は成木のおよそ40%しかありません。

うねりが激しい根の周辺や、枝葉がついている上のあたりは家具用材として適していないため使いません。

▼

▼

▼

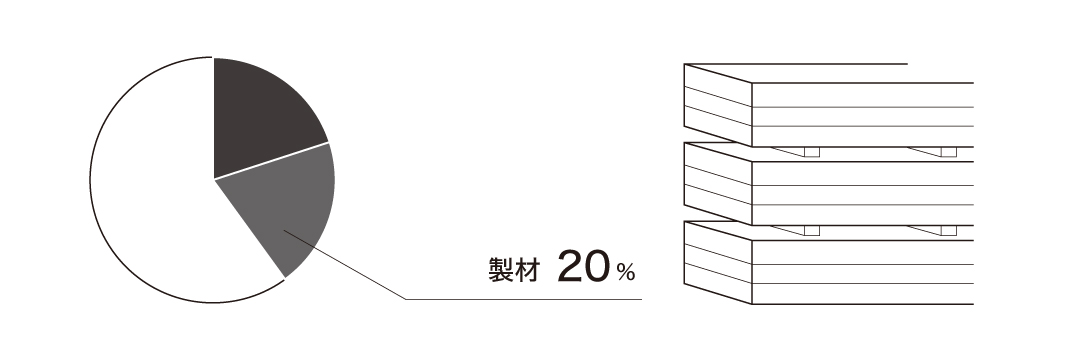

丸太から製材へ

丸太を製材する時、樹皮や芯材などをのぞき、木目や色合い、節あり、節なしなどの条件によってランク分けを行います。

HIROSHIMAアームチェアでは成木のおよそ20%しかとれないランクの製材を使っています。

▼

▼

▼

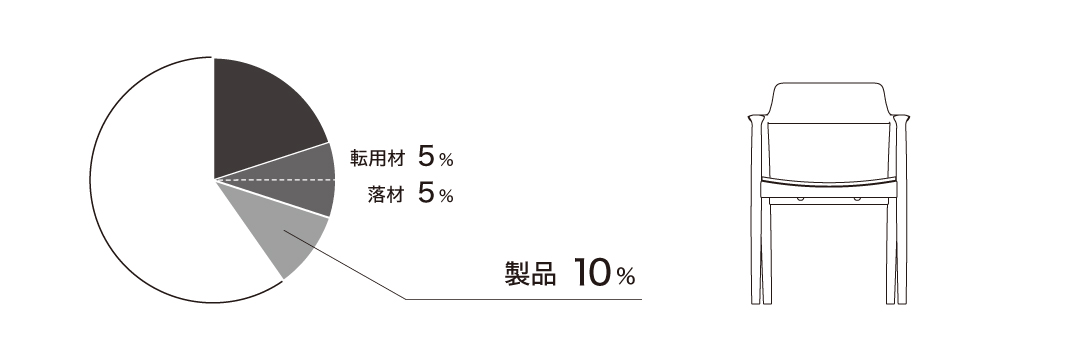

製材から家具へ

木目や節、耐久性をクリアして製品になる木材は、成木の約10%程です。

製品にならなかった木材は、転用材や落ち材*として活用されます。

*転用材:物理的には使えるが目的とする製品の品質やサイズに合わず工場内で保管している部材。これらを加工し、部材や製品に生まれ変わらせています。

*落ち材:外観上大きな欠点のある木材や、強度・耐久性に影響する木材は製品に出来ません。切れ端や削り屑と共に工場敷地内にあるボイラーで燃やし、工場のエネルギーに変換します。

マルニ木工では、みなさまの日常で長く愛されながら使っていただけるよう、美しい木目が出るように部材ごとに厳しい選定を経て、最終的に皆様のもとに届く製品がつくられています。